两化融合管理体系贯标成果展特辑017:面向全球异地协同的商用飞机研发设计能力助力大飞机研发数字化转型

摘要: 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院(简称 “上飞院”)位于上海市,属于交通运输装备制造行业,是具有 4000 余人规模的国营性质事业单位,是国内大型商用飞机主机所,担负着中国民用飞机项目研制的技术抓总责任,承担着飞机设计研发、试验验证、适航取证以及关键技术攻关等任务。 秉承开展航空技术研究,促进航空工业发展的宗旨,为建成国际一流的民用飞机研发中心,上飞院打造了面向全球异地协同的商用飞机研发设计能力。 通过新型能力的打造,打通了民机研发全生命周期的数据链和业务链,打造了民机正向研发新模式,打通了数据孤岛和流程孤岛,实现了数据在线、全生命周期协同,为民机研发产业链提供了数字化的研发能力服务,带动提升了整个行业的数字化水平。

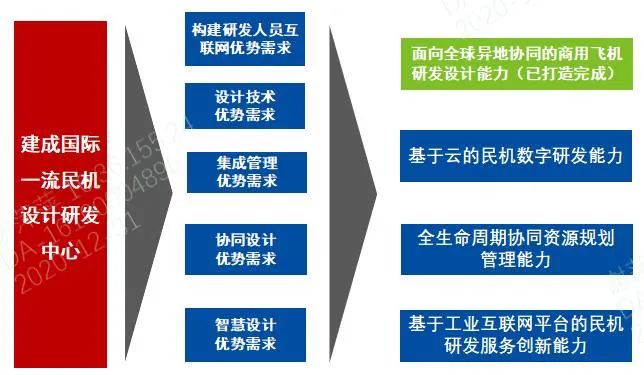

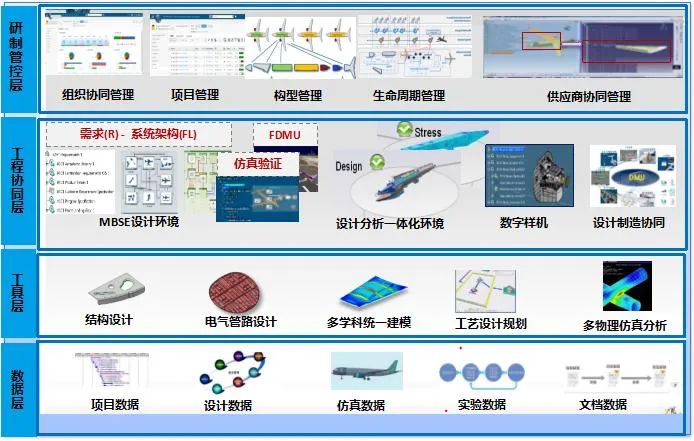

图1 上飞院两化融合管理体系贯标实践

一、企业推进数字化转型的需求分析

目前,中国装备制造业正处于从传统的模仿学习、改进设计到自主研发的转变过程,在两化深度融合的国家战略背景下,除亟需解决人机料法环互联互通的问题外,现阶段最需加强的方面之一是:如何在设计端提升基础创新能力、掌握先进的数字化协同研发手段。纵观全球航空行业数字化协同研发的现状,以波音777为代表的全球第一个全三维数字样机,开启了数字化协同研发大序幕。波音787引入了一个统一的全球化的广域协同环境,采用了基于模型的定义(MBD)技术,消除了设计与制造之间协同的樊篱。空客A350在全球统一平台的基础上,围绕单一数据源和可配置数字样机为主数据的协同研发环境做了大量的投入和建设工作,取得了预期的效益。

对标国际一流的商用飞机制造厂商,国产大飞机作为典型的装备制造业,具有技术密集、知识密集、多学科集成、产业链条长等特点,面临着研制复杂度增加、研制成本和周期大幅压缩的挑战。为实现建成国际一流的民用飞机研发中心,设计出航空公司愿意买、飞行员愿意飞、乘客愿意坐的飞机,切实需要改变传统的基于文档的设计模式,需要大力建设异地协同研发的能力,建设基于工业互联网平台的仿真建模能力,实现数据驱动的设计,不断提升设计研发效率和质量,促进数字化新业务的培育,带动民机产业链水平的提升。两化深度融合的具体需求如下:

提升设计研发效率:一方面,在飞机设计研发过程中专业间的技术和数据壁垒导致协同深度不足,降低了内部专业之间的协同设计研发效率;另一方面,民机产业链较长,涉及到的产学研单位较多,跨单位之间的协同手段不足,降低了产业协同的研发效率,因此,亟需提高飞机设计研发效率。

提升产品质量和价值:数据驱动设计的应用需要持续深入,需要不断提升产品质量,以满足日益增长的研发需求。然而,民机研发创新门槛高,需要通过融合发展为创新进行赋能,提升产品创新水平,让产品为客户带来更多价值,最终提升产品质量和价值。

促进数字化业务培育:大飞机研发过程产生了海量的数据,数据价值挖掘的迫切性较强,工业知识的沉淀、软件化和复用可以为设计研发中心带来新的数字化业务,培育新动能。

提升民机产业链的数字化水平:由于信息化应用门槛较高,民机产业链的很多中小企业数字化水平偏低,上飞院作为设计龙头单位,需要通过工业互联网平台为民机产业链的数字化水平提升进行赋能。

根据上述需求,上飞院制订了“聚焦两化融合、围绕型号研制、加强总体集成、做实需求工程、面向X的设计、全生命周期管理”的原则,在此原则基础上开展基于两化融合管理体系的数字化转型工作。上飞院在两化融合管理体系建设的引领下,通过面向全球异地协同的商用飞机研发设计能力的打造全面牵引研发业务数字化转型工作。

二、企业新型能力识别和打造的方法和路径

(一)新型能力识别的方法和路径

在建成国际一流民机设计研发中心的总体战略目标基础上,通过SWOT分析,明确了优势、劣势、风险和机会,识别出了构建研发人员互联网优势需求、设计技术优势需求、集成管理优势需求、协同设计优势需求、智慧设计优势需求等五大可持续竞争优势需求。根据所识别的可持续竞争优势需求,确定了上飞院需要打造的信息化环境下的新型能力体系包含四个方面:面向全球异地协同的商用飞机研发设计能力、基于云的民机数字研发能力、全生命周期协同资源规划管理能力、基于工业互联网平台的民机研发服务创新能力。

图2 识别新型能力

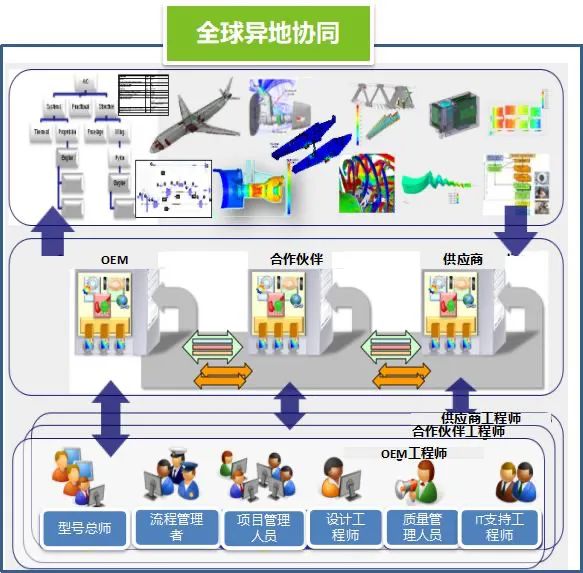

考虑能力需打造的阶段性和递进性及其有效支撑预期的可持续竞争优势获取的系统性,基于上飞院当前的需求和新型能力打造的目标,最终确定打造的重点新型能力为面向全球异地协同的商用飞机研发设计能力,旨在支撑全球协同研制即“主制造商-供应商”研制模式,在提高研制效率和质量的同时,打通民机研发的上下游产业链,为产业链中的不同主体提供研发能力服务,带动整个民机产业体系的向前发展。

图3 全球异地协同能力

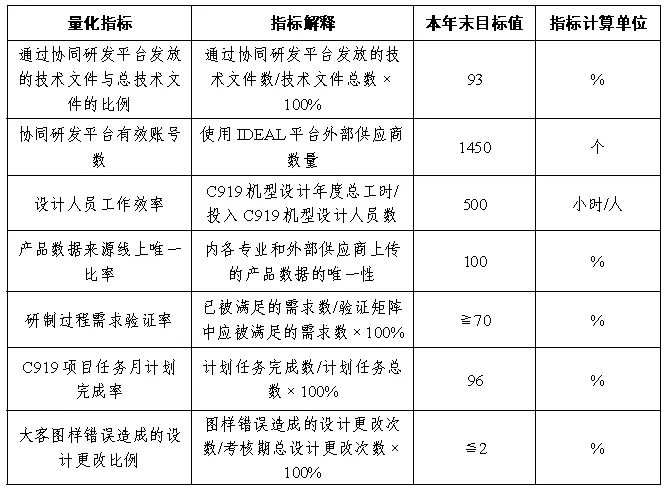

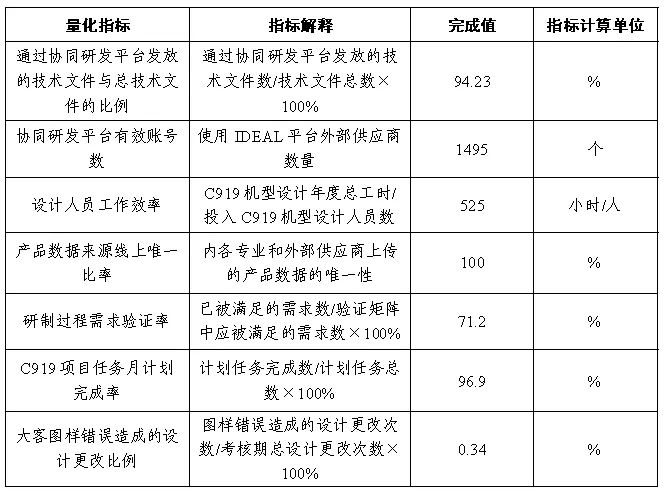

上飞院确定了全球异地协同研发能力的量化指标及目标值,详见表1:

表1 全球异地协同研发能力量化指标及目标

(二)新型能力打造过程的方法和路径

1. 实施方案策划

为打造面向全球异地协同的商用飞机研发设计能力,实现预期的两化融合目标,公司根据战略规划和信息化发展规划,依照两化融合管理体系的基本框架,本着实现“三个一”的目标,对新型能力的建设过程进行了策划,涵盖业务流程与组织结构优化、技术实现、数据开发利用等方面。

同时,为满足C919项目设计研发的业务需求,产品数据管理和协同研制管理系统实现了研制数据管理、设计上下文管理、适航系统、机载软件与电子硬件管理、供应商主数据管理等功能。通过IDEAL协同研发设计平台的不断深入实施,基本实现上飞院面向全球异地协同的商用飞机研发设计能力。

2. 业务流程优化

在打造协同研发能力过程中,业务流程优化是新型能力打造的重要环节,通过“过程数字化”管理,可以全面梳理和优化飞机研发业务的流程,不断提升管理能力,规范设计制造协同工作。

其中,设计协同的流程是设计与制造、机体供应商、系统供应商等的异地协同设计的过程,随着供应商全球分布的特征日益明显、知识产权保密性的要求愈加重要,上飞院对设计协同流程进行了优化,包括基于多工作区的模块化及并行设计、基于互联网的在线设计协同流程、基于上下文设计环境的供应商协同方式等。优化后,所有流程都实现线上化,各供应商在异地根据配置条件获取C919等机型全机数字样机中与该工作包相关的接口数据,基于单一数字样机开展飞机的并行协同研制。同时,基于全机结构、几何条件、系统过滤的方式,在构建上下文设计环境后,工作包在线发放至供应商,供应商基于上下文环境进行设计或浏览,确保设计成果的保密性。设计协同流程的优化实现了模块化设计及并行开展,实现了基于上下文设计环境的供应商协同方式,强化了设计成果的保密性。

数据接受发放流程是上飞院同制造、机体供应商、系统供应商等相关进行数据接受和发放的控制流程。随着设计数据量的不断增大,严格控制数据接受和发放的流程,是保障研制数据唯一性和安全性的重要途径。经过流程优化后,数据接收区与C919等机型主数据区完全隔离,数据接收单位只能访问其数据接收区。数据发放接收由流程进行控制,在流程结束后进行数据授权。在数据发放流程中,将新发与更改完全隔离,保障数据的正确性。数据访问安全性得到了全面控制。

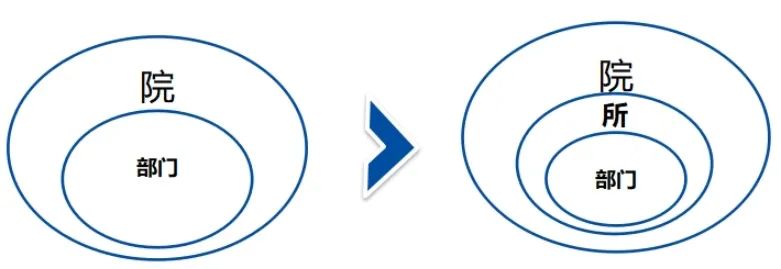

3. 组织结构变革

在组织机构方面,为了提升专业耦合度、减少协调界面,提升总体集成和协同设计能力,以聚焦型号研制、做实需求工程、面向协同的设计、加强总体集成和全生命周期管理为原则,实现协同研发能力的打造,将原来院部门两级节后调整为院、所、部门三级结构,整合了原先分散的各设计部门的设计资源及人才,成立五所五中心,以发挥专业集中优势。

图4 上飞院三级组织架构

4. 技术实现

以基于模型的在线协同设计为思路,建设了大型客机全生命周期管理平台,实现流程管理、构型管理、BOM管理、协同工作等功能,支撑面向全球异地协同的商用飞机研发设计。

在设计专业内部协同方面:基于数字样机开展设计协同,引入构型管理思路,支持模块化设计和多方案设计,以及总体及各专业协调,形成了C919飞机的单一设计数据源,确保了数据的完整性和一致性。同时实现了基于单一DMU(Digital Mock-Up,数字样机)的协同研制,支持完整、闭环的设计与协调业务过程,对于设计协调人员,将可以在系统中完整的保存协调历史记录。在构建全机DMU的基础上,设计上下文定义及发布模块。全球范围内各家供应商基于单一DMU,在异地获取工作包。

在民机产业链协同方面:实现上飞院和供应商之间的数字化协同,保证上飞院和供应商之间设计数据的一致性、正确性、关联性,实现高效高质协作。实现供应商各个角色间的协同,进而极大提高产品研制效率,缩短研制周期,提高研制效率。通过研制协同化管理,将更改过程更多在研制初期进行完善,进而极大降低更改成本。同时,在基于数字样机的设计协同方面,引入构型管理思路,支持模块化设计和多方案设计,以及总体及各专业协调,形成了C919飞机的单一设计数据源,确保了数据的完整性和一致性。

在产业链协同方面:在IDEAL平台中打造C919协同工作区,为各供应商设置协同工作区,根据角色,定义权限策略、数据存储方式等,确保数据的一致性和安全性。

图5 技术实现

5. 数据开发利用

在数据的基础开发利用方面,上飞院通过对数据管理的优化,建立了数据的单一来源,并明确每个数据源中数据产生、更改、删除的责任相关方及职责权限,确保数据实时、可靠、有效,可追溯、可审计。其次,打通其他各系统的数据接口,形成决策支持系统,该系统可以从合同管理平台、IDEAL协同研发设计平台、CPC协同研发设计平台、WBA协同研发设计平台、航线数据库、航空动态数据库等多个应用系统中抓取数据,并进行大数据整合分析,形成决策支持的依据。

在管理信息系统数据利用方面,上飞院开展了BI数据分析可视化工具的学习探索和以上飞院飞机设计支持工程技术所为对象的试点实施工作。针对飞机设计支持工程技术所外场支持多、人员分布广的特性,基于上飞院现有考勤系统数据实时抽取、清洗分类,并利用BI数据分析和可视化工具实现了上飞院设计人员出勤休假、人员分布、出差出国、领导日程等信息的实时查询,并输出所内各部门考勤数据的可视化报表,为考勤管理和决策提供有力的数据支撑。

在数据的深度开发利用方面,上飞院将研发周期积累的数据进行提炼为知识,形成面向不同业务场景的知识专题库,已形成流程类知识368条,问题知识库1283条,最佳实践知识库1953条,岗位知识9891条。在知识建库的基础上,开展知识图谱、知识本体的研究应用,将知识有针对性的推送到设计研发人员的办公环境中,提升设计质量,目前已实现CATIA、SPDM等系统的知识推送。

图6 数据深度开发利用过程

6. 安全可控情况

(1)完善的网络安全制度体系

上飞院依据国家层面的网络安全法律法规,建立了适用于本单位的、完善的网络安全制度体系,并制定了《C919飞机供应商计算机及网络接入管理规定》、《IDEAL平台供应商用户管理规定》等针对供应商等外部用户接入时的管理规范,要求外部用户接入客户端必须遵从上飞院统一的安全管理策略,并且禁止供应商计算机在接入上飞院网络的同时接入其他网络。同时,上飞院系统运维的风险应急预案,包括执行《信息系统故障应急预案》及《信息安全事件应急操作程序_机房相关事件》。

(2)技术的自主可控水平

上飞院从开始建设此平台至今,一直坚持以我为主的开发能力建设,供应商辅助进行开发工作,我们的平台开发团队对此平台具有完整的开发维护能力,每年会根据业务需求对平台进行升级开发工作,项目开发团队人员在20人左右,专业涵盖了平台的需求架构、开发、运维等工作,具有完全的对此平台的自主可控能力。

三、实施效果与主要作用

(一)实施成效

上飞院实施两化融合管理体系以来,以文件化和制度化的方式保障两化融合管理体系工作的正常开展,确保得到战略层面的资源匹配和关注度。建立从战略到信息化管控落地的监视与测量、绩效评价指标体系,能够实施监控单位两化融合管理体系建设进展以及绩效情况,确保两化融合管理体系切实有效的运转起来,并提供持续改进的框架,帮助上飞院源源不断的获取可持续发展所需的新型能力。

上飞院通过监测考核的方式对两化融合管理体系完成情况进行考核,2020年各项量化指标考核指标均达标,其中,通过协同研发平台发放的技术文件与总技术文件的比例实际完成值94.23%,协同研发平台有效账号数实际完成值1495个,较2019年提升9%,设计人员工作效率实际完成值525小时/人,产品数据来源线上唯一比率实际完成值100%,研制过程需求验证率实际完成值71.2%,较2019年提升0.2%,C919项目任务月计划完成率96.9%,较2019年提升1%,大客图样错误造成的设计更改比例实际完成值0.34%,较2019年提升83%。

表2 全球异地协同研发能力量化指标完成情况

(二)主要作用

通过两化融合管理体系的贯标,打造了民机协同研发新模式,打通了数据孤岛和流程孤岛,实现了数据在线、全生命周期协同。催生了建模仿真工业互联网APP生态构建,模型库、工业APP应用中心等初具规模,提升了上飞院全球异地协同研发设计能力。

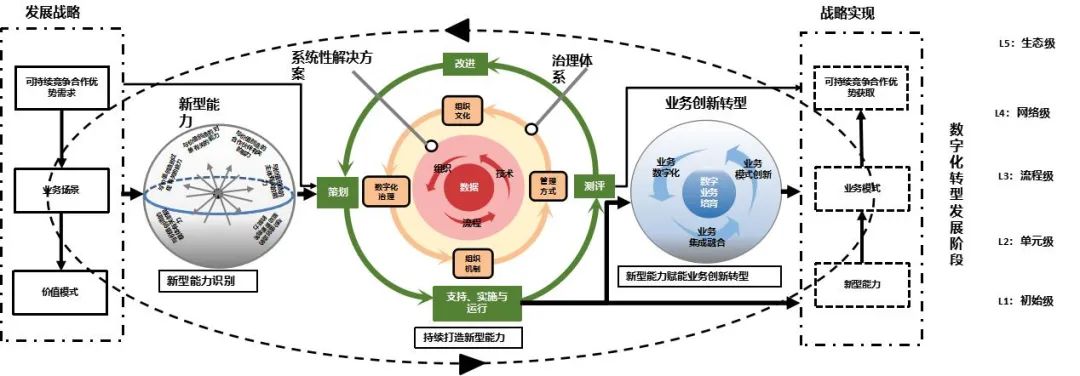

1. 明确了上飞院数字化转型的战略

通过两化融合管理体系的贯标和建设,上飞院明确了以两化融合管理体系为引领,加速数字化转型的战略:以新型能力建设为数字化转型的核心路径,按照大飞机研发业务价值体系优化和创新的要求,以新型能力建设全方位牵引大飞机研发数字化转型活动,由流程级迈向网络级和生态级,实现数据驱动设计,打造大飞机产业链协同发展的开放价值生态。

两化融合管理体系帮助指导上飞院依据自身战略需求,规范地建立新型能力,确保两化融合管理体系相关过程持续受控。指导规范上飞院开展两化融合管理体系工作过程中做好基础保障、人才保障、资金投入、设备设施等管理工作,有效引导和帮助上飞院以融合创新的理念方式打造两化融合管理体系,两化融合管理体系是全面推动上飞院转型升级的重要抓手。

图7 数字化转型战略

2. 以上飞院为设计龙头,为整个民机产业链提供研发能力服务,带动民机产业体系的快速发展

通过新型能力的打造,为整个民机产业链提供了协同设计能力服务,有效带动了民机产业体系的快速发展。目前协同平台上的供应商主体已超过150家,有效用户超过10000个。

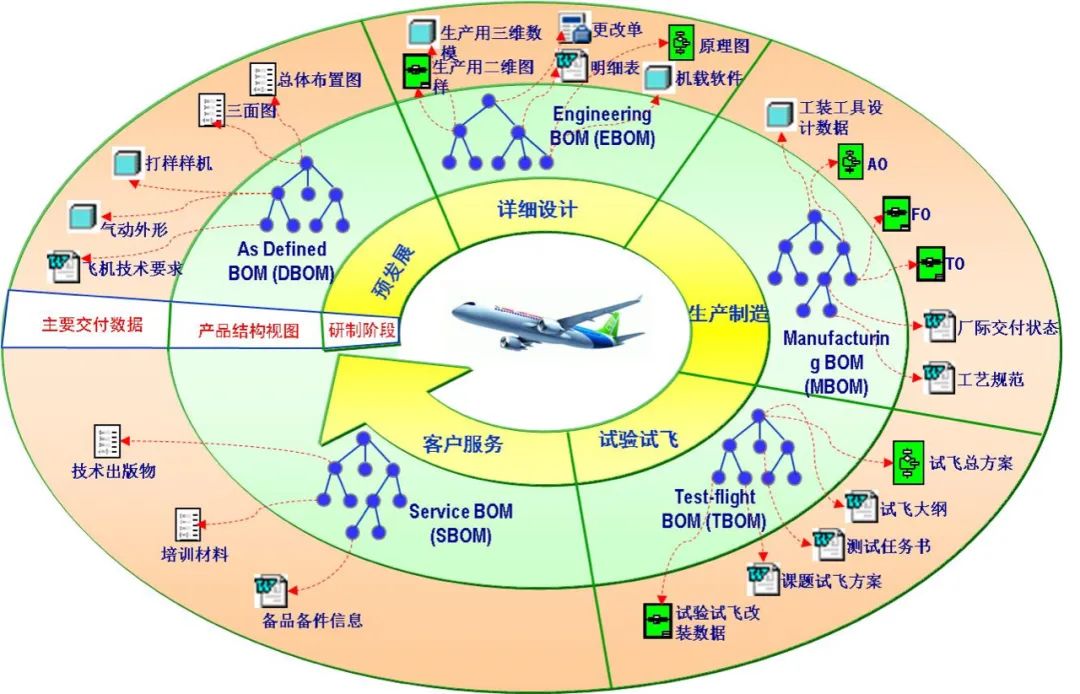

3. 打通民机研发全生命周期的数据链和业务链,促进民机数字化协同设计的水平和能力提升

通过协同研发能力的打造,使企业拥有更加开放、协同、柔性的组织形态,实现公司内部不同专业和业务环节之间的综合集成,打通民机研发全生命周期的数据链和业务链。基于产业链协同发展需求,进行跨企业间协同竞争优势和能力需求的识别、业务流程的同步优化、组织结构统筹调整、技术的协同开发、以及数据的自动流转和协同利用,使资金、技术、人才、信息等资源要素在全产业链上自由流动、合理配置、释放活力,形成可持续发展的全产业链生态系统。

图8 全生命周期的数据链

同时,通过全生命周期的数据链和业务链,保障在飞机研制的8-10年时间内,飞机使用的20-30年时间内必须保证飞机产品数据的“唯一性、有效性、完整性、可追溯性”。